在设计系的学习中,总觉得教科书里的知识很难真正运用到现实中。但直到我进入一家家具工作室兼职设计,才真正体会到“现场实战”的震撼力。从零开始接触实木、板材、涂装、五金,到逐步参与设计方案、客户沟通与最终落地,这段经历让我从学生变成了真正的“设计人”。

在设计系的学习中,总觉得教科书里的知识很难真正运用到现实中。但直到我进入一家家具工作室兼职设计,才真正体会到“现场实战”的震撼力。从零开始接触实木、板材、涂装、五金,到逐步参与设计方案、客户沟通与最终落地,这段经历让我从学生变成了真正的“设计人”。

如今中国个性化家具需求不断攀升,消费者对原创、定制的接受度前所未有的高。而设计师若想脱颖而出,仅靠渲染图和CAD远远不够,必须具备对材料、工艺、结构的深刻理解。这也是为什么越来越多设计专业的学生选择利用假期进入家具公司或手作工坊,获取“接地气”的一线经验。

设计现场:与木头的第一次亲密接触

刚进工作室的第一周,师傅让我做的第一件事不是画图,而是“打磨”。原本自以为绘图能力不错的我,第一次面对木板却束手无策。不同木材的质感、纤维方向、含水量……每一项都影响最终效果。这种亲手触摸材料、亲眼观察变形过程的体验,让我真正理解了“材料即设计”的含义。

每天面对的不是电脑,而是锯片、砂纸、刷子。尽管一身木屑,每天腰酸背痛,但我却前所未有地踏实。这种身体与设计之间的连接,是课堂永远给不了的收获。

客户需求:设计师的必修课

我原以为设计是“艺术的表达”,但在一次实际项目中被彻底打脸。客户是一位极简主义爱好者,他提出的要求极为具体:“抽屉拉出不能超过40cm”、“椅背要微倾12°”……刚开始我觉得被限制,但很快发现,这其实是设计落地的关键。

每一次修改图纸、调整结构,都是一次设计能力的锻炼。尤其是在客户表达模糊时,需要我们将抽象语言转化为实际方案。这不仅锤炼了我的沟通能力,也让我理解了“好设计不是炫技,而是满足需求”的真理。

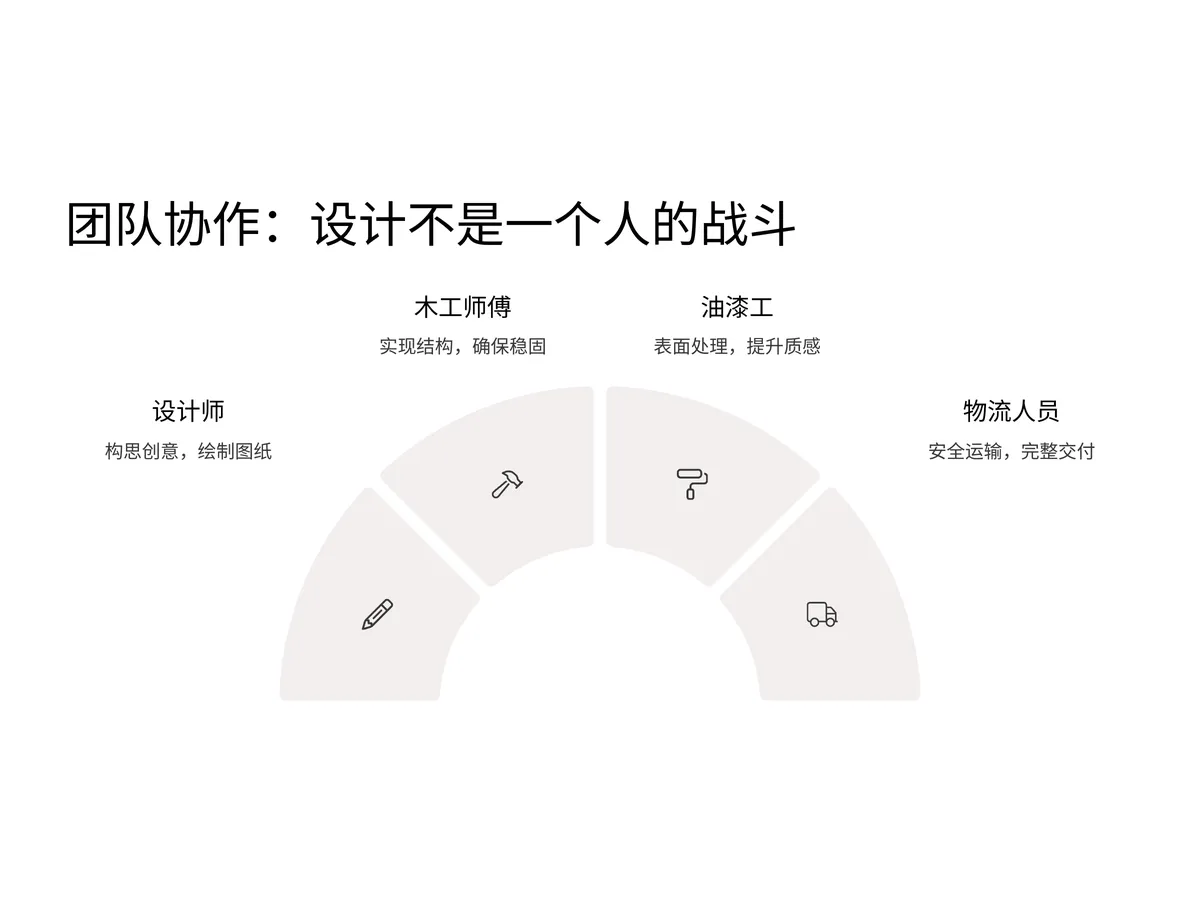

团队协作:设计不是一个人的战斗

在工作室中,我与木工师傅、打样师、油漆工、甚至物流人员都有密切配合。一个看似简单的椅子,从构想到出厂,至少需要5位工人、3轮测试、2次改图。每一环节都环环相扣,丝毫马虎不得。

通过与他们的合作,我意识到作为设计师不能“闭门造车”。需要理解每一工序的限制与优势,才能设计出真正“可生产”的方案。而不是让工人“替我将幻想变成现实”。

工艺细节:在打磨中成长

每一个精致的家具背后,都藏着千百次打磨和反复试错。例如,在一次桌角细节处理上,我花了整整两天,只为找到最符合人体工学的倾角与半径。那次后,师傅意味深长地说:“你开始有设计师的样子了。”

设计从来不是一蹴而就,而是在不断“做中学”中积累下来的功夫。很多时候,看似微不足道的细节,才是拉开好坏差距的关键。

设计理念的更新:从“造型美”到“使用美”

过去我追求的是形式美感,炫酷造型。但工作室经历让我转向对“使用美”的探索。设计不仅是吸引目光,更要融入生活,解决问题。例如,一个柜子的开合方式、一个凳子的高度设置,往往比造型更影响用户体验。

这让我开始重新审视自己的设计风格,从“炫”向“稳”过渡。从“展示自己”转向“服务用户”。

给未来设计师的建议:不怕脏、不怕累、不要逃避现实

如果你是一位设计专业的学生,我强烈建议你抽时间去家具公司或工坊兼职。不是为了挣钱,而是为了锤炼。在那里你会学到真正的“设计逻辑”:从用户到图纸,从图纸到落地。

只有真正经历了材料的反复打磨,客户的反复修改,团队的反复协调,你才会理解设计的本质。它从来不只是灵感的爆发,而是耐心与细节的结合

*Capturing unauthorized images is prohibited*